"具身智能" 首次写入 2025 年政府工作报告,而后在政策文件中更是频繁提及,作为人工智能领域的前沿热点,具身智能正逐步从理论走向实践,从实验室走向现实,成为驱动产业变革的核心力量。具身智能,正开启一场让智能从云端落地、让机器拥有"身体意识"的革命。

什么是具身智能

有专家将具身智能概括为“有物理载体的智能体”。虽然听起来有些陌生,但“具身智能”不是一个新概念,早在1950年便被提出,受限于机器学习算法及软硬件条件,而后并没有取得很大进展。

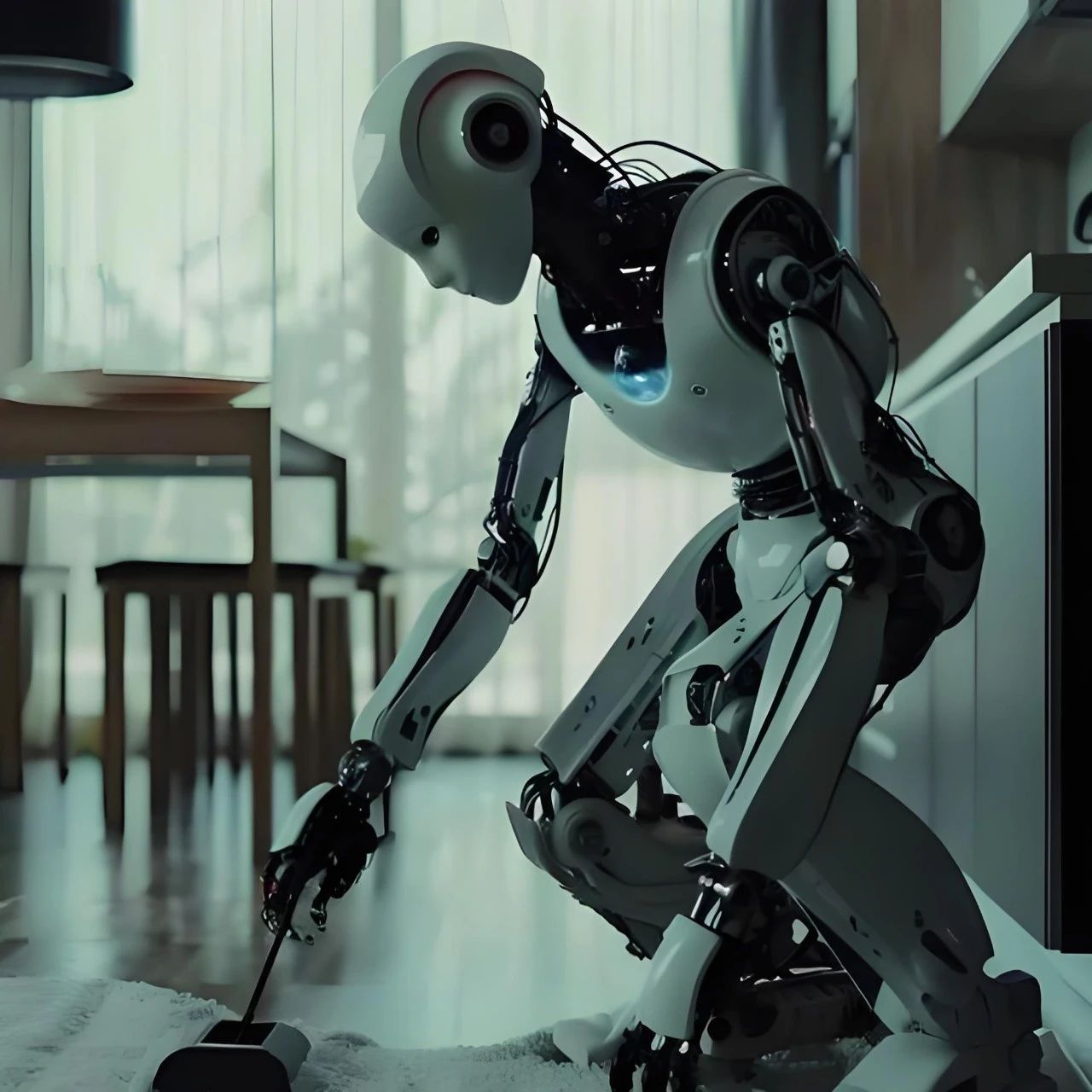

具身智能与人形机器人系统紧密相关,但远高于机器人范畴,是通过物理实体与环境交互而生成的智能形态,强调"智能必须依托身体存在"。就像人类的认知源于感官体验与肢体行动的协同,具身智能体通过传感器网络构建对世界的感知,再通过执行器反馈行动结果,在"感知 - 行动 - 学习"的闭环中实现智能进化。

这种智能形态的关键特征是 "具身性":智能不再是云端的代码运算,而是扎根于物理世界的动态适应能力。以波士顿动力的 Atlas 机器人为例,它在雪地中调整步态的能力,并非来自预设的运动模型,而是通过千万次摔倒与站立,让算法"学会"如何在非结构化环境中保持平衡。这种通过身体与世界对话的方式,让智能体获得了传统 AI 难以具备的环境适应性和因果推理能力。

具身智能备受关注为什么是现在?

具身智能的备受关注,本质上是技术成熟度与社会需求共振的结果:

在全球制造业升级的背景下,我国提出"发展新质生产力"的战略方向。具身智能恰好成为连接数字经济与实体经济的桥梁 —— 特斯拉 Optimus 机器人在生产线的应用,展示了其通过模拟人类动作完成复杂装配的能力;京东物流的智能配送机器人,实现了"最后一公里"的无人化闭环。这些应用不仅提升生产效率,更构建了"硬件即服务"的新型产业生态。

人口老龄化是当下避无可避的社会问题,养老护理、康复医疗等领域的人力缺口倒逼技术创新,具身智能体的 "物理陪伴" 能力成为关键突破:宇树科技 Unitree Go1 具身智能体,凭借高动态运动控制与感知技术,能够在养老场景中辅助老人完成室内移动、物品取放等任务;宇树科技最新推出的 Unitree H1 人形机器人,搭载多模态传感器与柔性驱动系统,可通过精准的力反馈辅助康复患者进行步态训练;国产康复外骨骼机器人通过采集下肢运动数据,帮助截瘫患者重新站立,这些都是传统数字技术无法实现的"具身关怀"。

当下爆火的大模型与具身智能的结合引发质变:OpenAI 训练的机械臂能理解 "把红色杯子放到蓝色托盘里" 的自然语言指令,背后是多模态大模型对视觉信息、空间关系和动作规划的联合建模;DeepMind 的 MuJoCo 仿真平台,让智能体在虚拟环境中经历数百万次"试错",将现实场景中的训练效率提升千倍。这种"数字孪生 + 物理验证"的模式,打破了传统机器人研发的成本瓶颈。

传统 AI 依赖数据标注和规则输入,如同"在图纸上建造房子";具身智能则像"在真实工地里学建房",通过触碰感知物体重量,通过移动理解空间尺度。MIT 的研究显示,具备物理交互能力的智能体,在理解"易碎""重心"等抽象概念时,效率比纯算法模型提升 40%—— 身体成为认知世界的第一语言。

工业机器人擅长在固定工位重复操作,但面对家庭环境的复杂场景却举步维艰。具身智能的突破正在于此:微软开发的家用机器人能识别不同材质的餐具并调整抓握力度,得益于其搭载的触觉传感器网络;大疆农业无人机通过地形感知系统,实现了梯田环境下的自主避障与精准喷洒,这些 "非结构化场景适应力",正是具身智能区别于传统机器人的核心优势。

当具身智能体具备情感识别和社会协作(理解人类手势指令)能力,人机关系将从"工具使用"进化到"伙伴共生"。可以想象一下:老年陪护机器人不仅能递水喂药,还能通过肢体语言察觉老人的情绪变化;救灾机器人在废墟中与人类救援队员协同作业,通过实时动作交互建立信任 —— 这些画面正在从科幻走向现实,预示着"人机协作文明"的到来。

具身智能的意义,早已超越技术创新本身:它是人类对"智能"本质的重新审视,是数字世界与物理世界的深度融合,更是对未来社会形态的提前布局。当企业竞相布局"具身 + 大模型"赛道,我们正在见证一个历史性转变——智能,不再是冰冷的代码,而是 "身体记忆"的合作伙伴。

从政府工作报告的寥寥数语,到业界的万马奔腾,具身智能的崛起标志着科技发展的"具身转向",这不仅是机器人行业的升级迭代,更是一场关于"何为智能"的认知革命。