在当下基础设施建设与公共服务领域,创新的项目运作模式不断涌现,以满足日益增长的社会需求并应对复杂多变的环境。PPP+EPC 模式,作为公私合作(PPP)与工程总承包(EPC)优势融合的典范,在众多项目中得以广泛应用。深入探究这一模式的内涵、优势及其应用领域,对于推动项目高效落地、提升资源配置效率具有不可忽视的意义,理解该模式有助于更好地把握市场机遇与战略方向。

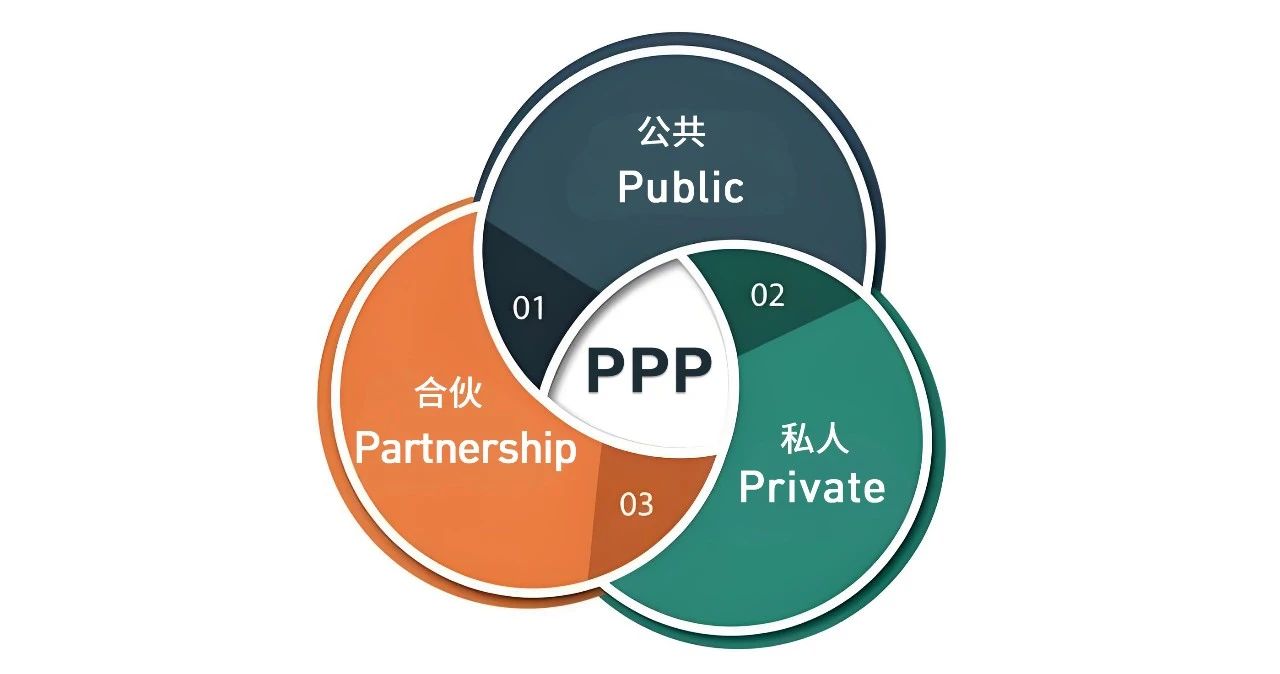

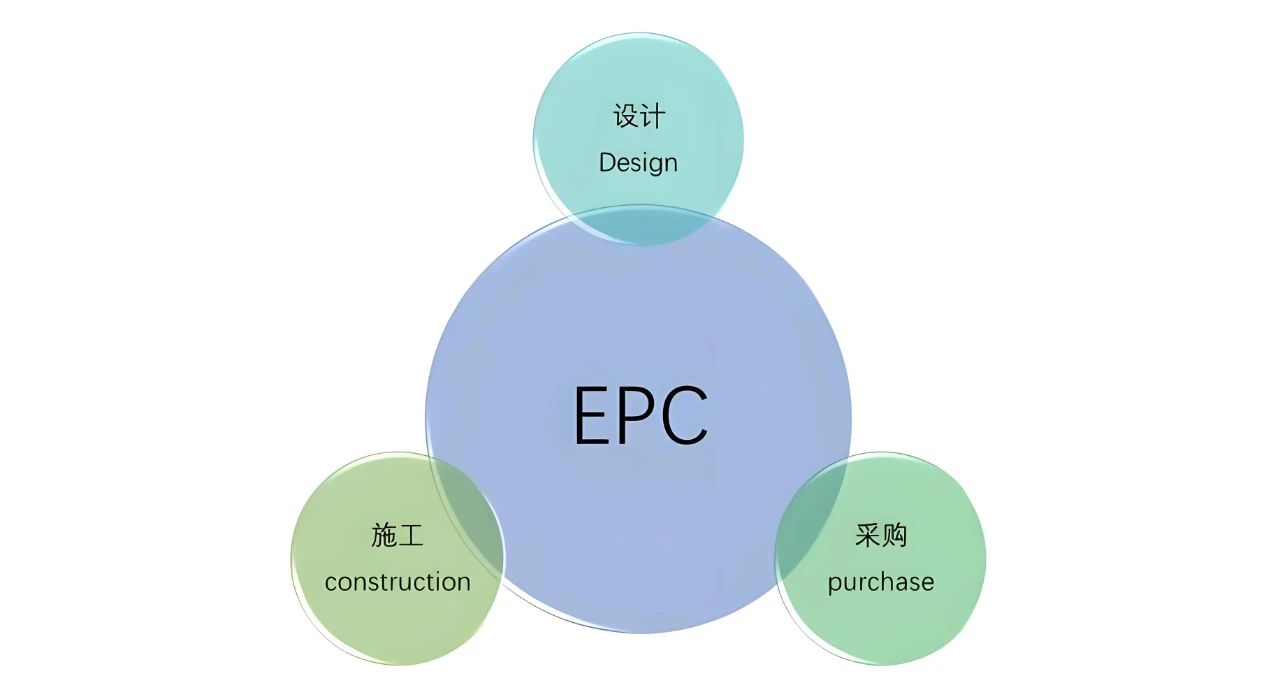

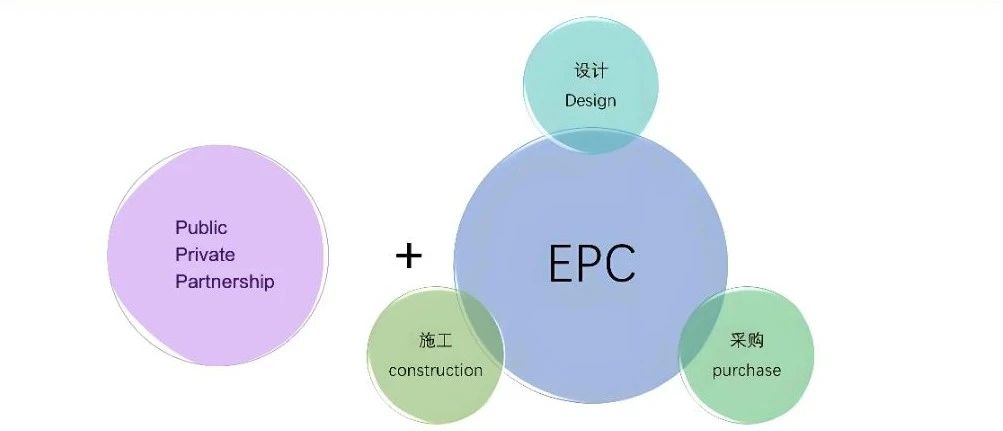

PPP,即 Public-Private-Partnership,公私合作模式,是公共部门与私营部门为提供公共产品或服务而构建的一种长期合作关系。在此模式下,政府赋予私营部门特许经营权,使其参与到原本由政府主导的基础设施建设、公共服务等项目之中。私营部门承担项目的融资、建设、运营与维护工作,并在项目运营期内,通过向使用者收费或获取政府付费等途径收回投资并赚取合理利润。以城市污水处理项目为例,私营企业与政府签订合同,投资建设污水处理厂并负责运营,政府依据处理污水的量向企业支付相应费用。 EPC,也就是 Engineering Procurement Construction,工程总承包模式,指承包商受业主委托,按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。承包商需对项目的质量、安全、工期、造价全面负责。例如在大型建筑工程中,EPC 总承包商从项目设计阶段就开始介入,依据设计方案采购所需建筑材料和设备,组织施工团队开展建设工作,直至项目竣工验收并交付给业主。 PPP+EPC 模式,是将 PPP 模式与 EPC 模式有机结合。在此模式下,私营部门作为社会资本方,不仅要履行项目融资、建设、运营等 PPP 模式下的职责,而且在建设环节采用 EPC 模式,负责项目的设计、采购和施工一体化工作。政府则与社会资本方签订 PPP 项目合同,在项目规划、监管等方面发挥作用,以确保项目符合公共利益和相关标准。比如在城市轨道交通项目中,社会资本方通过 PPP 模式中标后,以EPC方式组织设计单位、施工单位和设备供应商等,对轨道交通线路、站点等进行设计、建设和设备安装,建成后负责运营一定期限。 减少沟通协调成本:在传统项目模式下,设计、采购、施工等环节往往由不同主体负责,信息传递和协调工作繁杂。而 PPP+EPC 模式下,EPC 总承包商统一负责设计、采购和施工,能有效消除各环节之间的沟通障碍。在设计阶段就可充分考量施工可行性和采购便利性,避免因设计变更导致的工期延误和成本增加。以桥梁建设项目为例,EPC 总承包商在设计桥梁结构时,能根据市场上可采购的建筑材料规格和性能进行优化,同时施工团队可提前参与设计讨论,确保设计方案便于施工。 缩短项目建设周期:由于各环节协同性增强,PPP+EPC 模式可实现设计、采购和施工的深度交叉作业。在设计过程中,即可同步开展主要设备和材料的采购工作,一旦设计完成部分内容,施工便可立即启动,无需像传统模式那样等待全部设计图纸完成。这大大缩短了项目从规划到建成的时间。如大型工业园区建设项目,采用 PPP+EPC 模式后,项目建设周期较传统模式可缩短 1 - 2 年,使园区能够提前投入使用,为企业入驻创造条件。 发挥规模经济效应:EPC 总承包商在采购环节可凭借大规模采购优势,与供应商进行更有利的谈判,降低材料和设备的采购成本。同时,通过整合设计、施工等资源,能够对整个项目成本进行系统规划和控制。例如在大型医院建设项目中,EPC 总承包商集中采购各类医疗设备、建筑材料等,采购价格可能比分散采购降低 10% - 15%,有效节约了项目成本。 减少变更成本:传统项目模式下,因设计、施工分离,设计变更易引发施工成本大幅增加。在 PPP+EPC 模式中,设计与施工由同一主体负责,能够在项目前期充分考虑各种因素,减少不必要的设计变更。即便出现变更,也能通过内部协调快速解决,降低变更带来的成本风险。例如在道路建设项目中,若遇到地质条件变化需调整设计方案,EPC 总承包商可迅速组织设计和施工人员协商解决方案,减少因变更导致的工期延误和额外费用。 设计施工一体化保障质量:EPC 总承包商对设计和施工全面负责,能够更好地将设计理念贯彻到施工过程中,保证设计意图准确实现。同时,通过内部质量管控体系,对设计、采购、施工等各个环节进行严格质量把控。例如在高端写字楼建设项目中,EPC 总承包商可根据建筑设计的风格和功能要求,选择合适的建筑材料和施工工艺,确保建筑外观和内部空间质量达到设计标准。 长期运营责任促使质量提升:在 PPP 模式下,社会资本方需负责项目的长期运营,项目质量直接关系到运营成本和收益。因此,社会资本方有动力在建设阶段就注重质量,采用先进技术和管理方法,提高项目的耐久性和可靠性。以城市供水项目为例,社会资本方为降低运营期的维修成本和保障供水质量,会在建设阶段选用优质管材和设备,严格按照施工标准进行管道铺设和水厂建设。 风险合理分担:在 PPP+EPC 模式中,政府和社会资本方通过合同明确各自的风险分担责任。政府主要承担政策风险、法律变更风险等,社会资本方承担建设风险、运营风险等。例如政策调整导致项目相关税费变化,由政府承担相应风险;而建设过程中的工程质量风险、工期延误风险则由 EPC 总承包商(社会资本方)承担。这种合理的风险分担机制能够充分发挥双方优势,降低项目整体风险。 多元化风险应对主体:由于 PPP+EPC 模式涉及设计、采购、施工、运营等多个环节,参与主体众多,每个主体在其擅长领域应对风险。例如在项目建设过程中,设计单位可通过优化设计方案降低技术风险,施工单位凭借丰富施工经验应对施工安全风险,设备供应商保障设备供应稳定性以降低供应风险。多个主体共同应对风险,提高了项目应对风险的能力。 交通基础设施:在公路、铁路、城市轨道交通等项目中广泛应用。例如高速公路建设,社会资本方采用 PPP+EPC 模式,负责项目的融资、设计、建设和运营。通过这种模式,可吸引大量社会资本投入交通基础设施建设,缓解政府资金压力,同时利用 EPC 模式优势提高项目建设质量和效率。在城市轨道交通项目中,PPP+EPC 模式能够实现线路规划、车站设计、车辆采购和轨道施工的一体化运作,确保整个轨道交通系统的协调性和高效性。 市政基础设施:涵盖污水处理厂、垃圾处理厂、供水供电设施等项目。以污水处理厂为例,采用 PPP+EPC 模式,社会资本方负责从项目的前期规划设计,到设备采购、施工建设,再到后期运营管理。这种模式可有效提高污水处理厂的建设和运营水平,确保污水达标处理,改善城市生态环境。在供水供电设施建设中,PPP+EPC 模式能够优化项目设计,合理选择设备,保障供水供电的稳定性和可靠性。 新能源项目:在风力发电、太阳能发电等新能源项目中,PPP+EPC 模式可整合项目开发、设计、建设和运营资源。社会资本方负责项目的融资、设计和建设,利用 EPC 模式优势降低建设成本,提高项目建设效率。建成后负责项目的运营管理,确保新能源项目的稳定发电。例如在大型风力发电场建设项目中,PPP+EPC 模式能够实现风机选型、塔筒制造、基础施工和电力输送系统建设的一体化运作,保障项目顺利实施。 传统能源项目:在煤炭、石油等传统能源的开采和加工项目中,也可应用 PPP+EPC 模式。社会资本方参与项目的投资、建设和运营,通过 EPC 模式优化项目设计和施工,提高能源开采和加工的效率,同时保障项目的安全生产和环保要求。例如在煤矿建设项目中,PPP+EPC 模式能够合理规划矿井布局,采用先进的开采技术和设备,实现煤炭资源的高效开采和清洁利用。 产业园区作为产业集聚发展的重要载体,采用 PPP+EPC 模式具有显著优势。在园区的规划设计阶段,EPC 总承包商在社会资本方的统筹下,结合产业发展趋势以及当地的资源禀赋,进行科学合理的布局。例如,绿天使集团凭借自身在产业研究方面的专业能力,可以协助 EPC 团队针对不同产业类型,规划功能分区,如生产区、研发区、配套服务区等,确保园区功能完善且符合产业发展需求。 在建设环节,EPC 模式下的一体化运作使得园区建设效率大幅提升。通过集中采购建筑材料和设备,利用规模经济降低成本,同时保障材料设备的质量。以厂房建设为例,EPC 总承包商能够根据不同产业对厂房空间、承重、水电供应等特殊要求,精准设计并高效施工,确保厂房按时交付。 建成后的产业园区运营也是 PPP+EPC 模式的重要环节。社会资本方在长期运营责任的驱动下,注重园区的产业培育和服务提升。绿天使集团在产业园区运营管理方面经验丰富,可协助社会资本方制定科学的园区运营策略,如提供产业招商服务,吸引优质企业入驻;搭建产业服务平台,为园区企业提供技术研发、人才培训、金融服务等一站式服务,提升园区的产业集聚度和竞争力,促进园区可持续发展。 PPP+EPC 模式融合了 PPP 模式和 EPC 模式的众多优势,通过提高项目运作效率、优化成本控制、提升项目质量和合理分散风险,在基础设施建设、能源以及产业园区等多个领域展现出巨大的应用潜力。随着社会经济的发展,PPP+EPC 模式有望得到更广泛的应用和进一步完善,为推动经济社会发展、提升公共服务水平发挥关键作用。绿天使集团深入理解并积极参与到 PPP+EPC 模式项目中,充分发挥集团在产业资源整合、产业咨询、项目策划与运营管理等方面的优势,助力项目成功实施,实现自身业务的拓展与升级。在实际应用中,绿天使集团也将与各方携手,共同加强政府监管、完善合同管理等,确保这一模式的顺利实施和项目目标的达成,为产业发展与社会进步贡献力量。